普段私たちは時間について意識することはない。

しかし、多くの賢人が言うように、私たち人間にとって最も貴重な資源は‘時間’である。お金は増やすことはできるが、時間は増やすことはできない。

時間は減る一方であり、一人の人間にとっては、時間の最後は‘死’を意味する。

時間を考える、ということは、死を考えることであり、生きる意味を考えることにも通じる。

私のテーマの一つは‘生と死’である。なぜ人は生き、なぜ人は死ぬのか、が私の永遠のテーマの一つである。

そこで本書だが、科学の目から時間とは何かを探究しつつ、哲学的な観点からのアプローチを試みた野心的な内容である。

本書を読むには相対論や量子論の基本的知識も必要だが、ゆっくり考えながら読むことで概要は理解できる。

本書の主張は、「量子の世界では時間は存在しない」ということと「時間は人間が知覚しているものに過ぎない」ということだ。

生命に意識があるから時間が存在する、という主張は、私たちの日常的な感覚からすれば極めて異様に感じる。

しかし、著者が説明しているように、量子の世界では「速度」も「位置」も存在しておらず、さらにいえば人間が感じている「色」も物理世界には存在していないのだ。

これは量子論ではすでに‘当たり前’になっている常識であり、100年の歴史を持つ量子論の研究で明らかになった事実だ。

人間が観察しているから量子の世界で存在しないものも存在しているように‘見えている’のだ。

量子論の話を初めて聞く人からすると、このような話はSFのように聞こえるかもしれないが、それだけ物理学の常識が一般的な哲学や思想に反映されてこなかった証明でもある。

著者も同じ事を主張しており、本書を執筆した理由も「現代物理学の常識が哲学に反映されておらず、いまだにニュートン力学の常識で止まっている」からだ。

本書を読んでもらえれば分かるが、相対論が証明した事実に「空間は虚数」である、というものがある。今という刹那の空間は、その大部分が虚数空間にあるということ。

これも日常の感覚では理解しがたい事実だが、「光の速さを超えることはできない」という絶対法則を知っていれば分かる。つまり、今という刹那に‘私’が移動できるのは光の速さで行ける空間だけで、それより先は‘虚’の空間である。

たとえば、今のこの刹那(仮に100分の1秒)では、月は虚の空間にある存在である。幻なのだ。

月から‘私’に光が届くのは1秒以上かかるため、今という刹那の月は存在しないことと同じである。ましてや宇宙の大部分は、今という刹那の‘私’にとっては存在しないのと同じであり、様々な過去の痕跡から存在していると思い込んでいるだけに過ぎない。

時間についてはエントロピーの法則で説明されることが多いが、厳密な意味ではエントロピーの法則だけでは時間が流れることを説明できない。

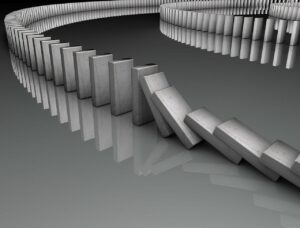

エントロピー増大の法則とは、簡単に言えば「秩序から無秩序」へ変化することであり、時間の流れの中では、すべては秩序から無秩序へと変化する一方である、ということが分かっている。

エントロピーが増大するというのは時間の流れの片方だけで語っているだけで、時間が逆に流れればエントロピー減少の法則が成り立つ、と言っても物理学的に矛盾はない。

相対論や量子論は時間の流れは定義されていない。時間はどちらに流れてもいいのだ。それは円を見たときに、右回りで描いたのか左回りで描いたのかを議論できないのと同じである。

物理的には、石自身には時間が存在せず、時間の流れは意味がないのだ。

ところが、人間は時間の流れを感じ、それは一方方向の流れしか感じられない。

それは‘意識’があるからである、というのが本書の主張である、私の考えと一致する。

量子論の不確定性原理を少しかじった人なら分かるが、世界は人間の観察によって実体を現すものであり、観察しなければ幻のようなものである、という不思議な結果を知っていると思う。

この世のすべては、人が観察してはじめて認識され、人間の観察なしには何も存在しないのだ。

つまり、いかなるものであっても人の意識を介在しなければならないという意味において、意識がすべてを形作るといってもいいのだ。

さて、本書の話と私の話の帰着するところは何なのかというと、人の意識は途方もなく偉大な許容量を持ち、途方もない力を持っている、ということである。

ここでいう‘許容量’と‘力’という概念すら意識の産物である、ということも、その意味の深さを物語っている。